ØŖĮĖĪ¦ź░źĒĪ╝źąźļ▓Įż“┐╩żßżļ (3) ĪĮ ķL│░─_£åżŪŠå└«─╣żĘż┐┼ņ»Bź©źņź»ź╚źĒź¾

╚ŠŲ│öüźąźĻźÕĪ╝ź┴ź¦Ī╝ź¾ż╬æä╠Žż“Ė½żļż╚ĪóGDPż╬3.5%ż“ܦż©żŲżżżļż╬ż¼┼┼╗ęĄĪ▀_(d©ó)ĪóżĮż╬┼┼╗ęĄĪ▀_(d©ó)ŠÅČ╚ż“ܦż©żļż╬ż¼╚ŠŲ│öüźŪźąźżź╣Ī󿥿ķż╦Īó×æļ]äóÅøż¼źŪźąźżź╣Č╚─cż“ܦż©żŲżżżļĪŻäóÅøČ╚─cżŽ└ż─cż╬└«─╣ż“ܦż©żŲżżżļż╚Ū¦╝▒żĘżŲżżżļĪŻż╚ż│żĒż¼Īó╚ŠŲ│öüżŽ└«▌^ŠÅČ╚żŪżóżļż╚żżż’żņżļĪŻżĘż½żĘĪóČ\Įč│ū┐Ęż¼┘M(f©©i)¶öż╣żļĖ┬żĻĪó░╩Øiż╬żĶż”ż╩Ų¾ĘÕ└«─╣żŽžMżĘżżż½żŌżĘżņż╩żżż¼Īó│╬╝┬ż╦ż│ż╬ŠÅČ╚żŽäPżėżļĪŻ

![┼┼╗ęĄĪ▀_(d©ó)ŠÅČ╚Īó╚ŠŲ│öüŠÅČ╚ż╬▌xŠņ╣Įļ]](/archive/editorial/industry/img/INC20080922-01a.jpg)

żĮż╬╚ŠŲ│öü×æļ]äóÅøŠÅČ╚─cż╦ż¬żżżŲĪó┼ņ»Bź©źņź»ź╚źĒź¾żŽNo1żŌżĘż»żŽNo2ż╚żĘżŲĄ£Č╚ż“┘M(f©©i)¶öżĘżŲżŁż┐ĪŻżĮż╬═ū░°żŽ▓┐ż½ĪŻ

1996ŃQż╦╝ę─╣ż╦┼×ŪżżĘż┐┼÷╗■Īó46║ążŪżóż├ż┐ĪŻ┼÷╗■ż╚żĘżŲżŽæųŠņ┤ļČ╚ż╬╝ę─╣żŪżŽ░█╬Ńż╬╣{żĄżŪżóż├ż┐ĪŻż│ż╬╗■Īó▓±╝ęż╬┤╦▄öĄ(sh©┤)┐╦ż╚żĘżŲĪó╝Īż╬Ż│ż─ż“æ]ż┴ĮążĘż┐ĪŻżĮżņżŽ║ŻżŪżŌ╩čż’ż├żŲżżż╩żżĪŻ

- Ė▄Ąę╦■’Bż╬╝{ĄßĪĮŠ’ż╦Č\Įčż¼╩č▓ĮżĘżŲżżżļ├µĪóż╔ż╬żĶż”ż╦ż╣żņżąĖ▄Ąęż╬╦■’B┼┘ż“├Ż└«żŪżŁżļż╬ż½ż“Īó×æļ]ĪóźĄĪ╝źėź╣Īó▒─Č╚Īóż╣ż┘żŲż╬ĀCżŪĄ£Č╚└’ŠSż╬├µ┐┤ż╦┐°ż©żŲżŁż┐ĪŻ

- ├ŽĄÕæä╠ŽżŪż╬źŲź»ź╬źĒźĖĪ╝źĻĪ╝ź└Ī╝źĘź├źūĪĮŲ³╦▄ż└ż▒żŪĖ╔╬®żĘżŲĪóŠÅČ╚Īó▓±╝ęż“┘M(f©©i)¶öżŪżŁżļż│ż╚żŽżóżĻįuż╩żżż╚żżż”ėXČĘżŪĪó£å╠Ņż“└ż─cż╦┐°ż©Īó└ż─cż╬├µżŪż▀żŲNo.1żŪżóżĻ¶öż▒żļż┐żßż╦▓┐ż“ż╣żļż½ż“Š’ż╦╣═ż©żļĪŻĖĮ║▀Īó╚ŠŲ│öü×æļ]äóÅø┤ļČ╚żŪżŽĪóæä╠Žż╚żĘżŲżŽNo.2ż└ż¼Īó×æēä╩╠ż╦Ė½żļż╚ĪóNo.1żŌżĘż»żŽNo.2żŌ¾HżżĪŻśO╝ęż╬ź▌źĖźĘźńź╦ź¾ź░ż“ż│ż╬░╠ÅøżŪżżżżż╚īęČ©ż╣żļż│ż╚ż╩ż»ĪóŠ’ż╦ź╚ź├źūż“ų`╗žż╣ĪŻżĄżŌż╩ż▒żņżąīęČ©żĘż┐├╩│¼żŪż║żĻ═Ņż┴żŲżżż»ĪŻ

- ╣{żżīÖ╬üż╦╦■ż┴ż┐┤ļČ╚▓╚╗@┐└ĪĮČ\Įč│ū┐Ęż¼ØÖŠ’ż╦Ś„żĘż»ĪóĘą║č┤─ČŁżŌ╩č▓Įż╣żļ├µĪó┴Žļ]└ŁĪóĮ└Ų└ŁĪóź¬Ī╝ź╩Ī╝źĘź├źūĪóŠÕXż“Ęeż├żŲżõż├żŲżżż»Īóż╚ż│ż╚ż¾żõżĻż╠ż»ż╚żżż”╗@┐└żŪźėźĖź═ź╣ż“·t│½żĘżŲżżż»ĪŻ

░╩æųż╬3ż─ż╬╗@┐└ż╬±T▓╠żŪżŌżóżĻĪóØi─¾żŪżŌżóżļż¼ĪóĪųŠW(w©Żng)▒ū╗ųĖ■ż╬Ęą▒─Īūż¼─_═ūżŪżóżļĪŻĖ▄Ąęż╦╠“╬®ż─Č\ĮčĪóźĄĪ╝źėź╣ĪóØÖŠ’ż╦▓┴├═ż╬╣ŌżżżŌż╬ż“─¾ČĪż╣żļż│ż╚ż╦żĶż├żŲĪóŠW(w©Żng)▒ūż“įużļĪŻŠW(w©Żng)▒ūż“įużļż│ż╚żŽĖ▄Ąęż╬╠“ż╦╬®ż─ĪŻż╣ż╩ż’ż┴ĪóŠW(w©Żng)▒ūż¼╝Īż╩żļ│½╚»żžż╬┼Ļ½@Īó╝ęµ^żžż╬źĻź┐Ī╝ź¾ż╚ż╩żļĪŻż│żņżķż“┘M(f©©i)¶öżĘżŲżżż½ż╩ż▒żņżąż╩żķż╩żżĪŻż│żņżķż¼ź░źĒĪ╝źąźĻź╝Ī╝źĘźńź¾ż╬┤╦▄┼¬╣³│╩ż╦ż╩żļĪŻ

╚ŠŲ│öü×æļ]äóÅøČ╚─cżŽŲ╚╬®żĘż┐Č╚─c

╚ŠŲ│öü×æļ]äóÅøČ╚─cż╬ØŖ─¦ż╚żĘżŲĪóśOŲ░┘Z├ōż╬äóÅøČ╚─cż╚żŽĮj(lu©░)żŁż»░█ż╩żļż│ż╚ż¼żóżļĪŻśOŲ░┘ZżŽĘQ╝ęż¼śO╝ęż╦╔wŃ~ż╬×æļ]äóÅøż“║ŅżļĪóż▐ż┐żŽ╚»ÅRż╣żļĘ┴żŪĪóäóÅøźßĪ╝ź½Ī╝ż¼░ķż├żŲżżżļĪŻżżż’żµżļź▒źżźņź─żŪżóżļĪŻż│żņż╦×┤żĘżŲĪó╚ŠŲ│öüäóÅøČ╚─cżŽĪóĖ▄Ąęż╚żŽŲ╚╬®żĘżŲĪóŲ╚śOż╬Č╚─cż¼║ŅżķżņżŲżżżļĪŻ╚ŠŲ│öü┤žŽó║Ó╬┴żŌ─śżĻżŪżóżļĪŻżĮż╬ćĶ┼└żŪ┼ņ»Bź©źņź»ź╚źĒź¾ż╬╬“╗╦ż“Ė½żļż╚Īó║ŪĮķżŽĪóä▌╣±ż½żķż▀ż┐ź░źĒĪ╝źąźĻź╝Ī╝źĘźńź¾ż“źĄź▌Ī╝ź╚ż╣żļćĶ┼└żŪ┐╩ż¾żŪżŁż┐ĪŻż│ż╬┼└żŪżŽĪó╗Žżßż½żķĪó╚ŠŲ│öüźßĪ╝ź½Ī╝ż½żķŲ╚╬®żĘż┐Ę┴żŪ·t│½żĘż┐ĪŻźĖźńźżź¾ź╚ź┘ź¾ź┴źŃĪ╝Ī╩JVĪ╦ż╬Šņ╣ńżŌŲ▒══żŪżóżļĪŻJVż╩ż╔żŽĪó▓żä▌ż╬źßĪ╝ź½Ī╝ż½żķż╬╗┼══ż╦×┤żĘżŲĪóŲ³╦▄ż╬źµĪ╝źČĪ╝ż╬╗┼══żŽż│ż”ż└Īóż╚żżż”Ą─ébż“─╠żĖżŲĪó║YØŹ▓Įż“┐╩żßżŲżŁż┐ĪŻ┬Šż╬Č╚─cż╚żŽ░█ż╩żĻĪóäóÅøČ╚─cż¼żęż╚ż─ż╬Ų╚╬®żĘż┐Č╚─cż╚żĘżŲ│╬╬®żĄżņĪó└ż─c▌xŠņżŪ·t│½żŪżŁż┐ż╚ż│żĒż¼Ī󟵟╦Ī╝ź»ż╩┼└ż╚żżż©żĶż”ĪŻ

┼ņ»Bź©źņź»ź╚źĒź¾ż╬ŲDżĻ┴╚ż▀

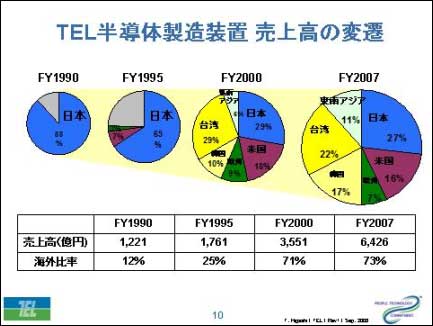

┼ņ»Bź©źņź»ź╚źĒź¾ż╬╚ŠŲ│öü×æļ]äóÅøŪõæų╣Ōż╬╩č╔Åż“ż▀żļĪŻ1994ŃQ░╩ØiżŽĪó80%ż¼Ų³╦▄Īó

20%ż¼└ż─cż╚żżż”ŪõżĻæųż▓╣Į└«ż└ż├ż┐ż¼Īó94ŃQż“ČŁż╦╩čż’ż├żŲżżż├ż┐ĪŻ║ŻżŪżŽ70%ż¼ķL│░Īó30%ż¼Ų³╦▄ż╚ż╩żĻĮj(lu©░)żŁż»╩čż’ż├żŲżżż├ż┐ĪŻ1980ŃQżŽ12%Īó1995ŃQ25%Īó2000ŃQżŪ71%Īó2007ŃQżŪ73%ż╚ķL│░╚µ╬©ż¼┐õöĪżĘż┐ĪŻ

┼ņ»Bź©źņź»ź╚źĒź¾ż╬ź░źĒĪ╝źąźļ·t│½ż╬ØŖ─¦ż╬▐kż─ż╚żĘżŲĪó▀ģ▓▀ź┘Ī╝ź╣żŪż╬ŲD░·ż¼Ą¾ż▓żķżņżļĪŻŲD░·Š“°Pż╦ż¬żżżŲĪó¾Hż»ż╬▓±╝ęż¼▓żä▌ż╚Š”Ūõż╣żļŠņ╣ńż╦żŽĪóź╔źļź┘Ī╝ź╣żŪż╬ŲD░·ż└ż├ż┐ĪŻżĘż½żĘ┼ņ»Bź©źņź»ź╚źĒź¾żŽ▀ģź┘Ī╝ź╣żŪżóżļĪŻ═óŲ■żŽ│░▓▀żŪżóż├ż┐ż¼ĪóŲ³╦▄ż╬×æēäż╦ż─żżżŲżŽĪóŲ³╦▄▀ģż“─╠▓▀ż╚żĘĪó┐ʿʿżżõżĻöĄ(sh©┤)ż“æ]ż┴╬®żŲż┐ĪŻż│ż╬┼└ż¼ż█ż½ż╬┤ļČ╚ż╚żŽ░█ż╩żļĪŻż│ż╬±T▓╠Īó░┘ü÷╩čŲ░ż╦╚µ│ė┼¬äėżżĘ┴żŪ·t│½ż╣żļż│ż╚ż¼żŪżŁż┐ĪŻ

żŌż”żęż╚ż─ż╬źµź╦Ī╝ź»ż╩┼└żŽĪóĖĮ├Žż╦║Ņżļ▓±╝ęż╬ź╚ź├źūż“ĖĮ├Žż╬┐═ż╦żĘż┐ż│ż╚ĪŻż½ż─ĪóżĮż╬ź╚ź├źūż╬ź▐ź═Ī╝źĖźßź¾ź╚żŽĪóĖĮ├ŽżŪżŌ║Ū╣Ōż╬ē”╬üż“Ęeż├ż┐┐═żŪżóżĻĪó╣Ō±YżŪżóż├żŲżŌ┐°ż©ż┐ĪŻżĮż╬┐═ż¼╝Īż╬╣Ōżżźņź┘źļż╬┐═ż“║╬├ōżĘĪó䮿“╩▌ż├żŲżŁżŲżżżļĪŻ±śŽčż╦ż─żżżŲżŽĪóźčĪ╝ź╚ź╩Ī╝żŪżóżĻĪ󱜎čżŪżŌ─Ļähż╬żóżļ┬Õ═²Ü¬ż╬ź╚ź├źūż“Ę¾ē»żŪ┐°ż©ż┐ĪŻ┐«═Ļ┼┘ż╬╣ŌżżĪóē”╬üż╬╣ŌżżĪóżĮż╬╣±Ī╣żŪ┬║’wżĄżņżļ┐═ż“║╬├ōż╣żļż│ż╚ż╦żĶżĻĪ󿥿ķż╦żĮż╬ź═ź├ź╚ź’Ī╝ź»ż“╗╚ż©ż┐ĪŻż│żņż¼źėźĖź═ź╣ż“└«Ė∙ż╦Ų│ż»═ū░°ż╚ż╩żļĪŻ

╚╬ŪõėæĪóźĄĪ╝źėź╣ėæĪó×æļ]│½╚»ėæĪóż╬ź░źĒĪ╝źąźļ▓Įż¼┐╩żÓ▐köĄ(sh©┤)żŪĪóĖĮ║▀Īó╝ęµ^ż╬25%ż¼ķL│░ż╬╝ęµ^Īó│¶╝ńż╬30┐¶%ż¼ķL│░żŪżóżļĪŻŪõżĻæųż▓ĀCż╬ż▀ż╩żķż║Īó▓±╝ęĘą▒─ż╬Ę┴▌åżŌĪó└ż─c┼¬ż╦ż▀żŲ┐«═ĻżĄżņżļżĶż”ż╩Ę┴▌åĪóŲ®£½┼┘ż╬╣Ōżżź│Ī╝ź▌źņĪ╝ź╚ź¼źąź╩ź¾ź╣│╬╬®ż╦żÓż▒ż┐╗┼┴╚ż▀║ŅżĻż“╣įż├żŲżŁż┐ĪŻ└ż─cż╦┬║’wżĄżņżļżĶż”ż╩▓±╝ęż“ų`╗žżĘżŲżżżļĪŻ

98ŃQż╦żŽŲD─∙╠“ż╚╝╣╣į░čµ^▓±ż“└┌żĻ▀`żĘż┐ĪŻż▐ż┐Īó╩¾ĮĘ░čµ^▓±ż“Ų³╦▄żŪĮķżßżŲ└▀ÅøĪóź╣ź╚ź├ź»ź¬źūźĘźńź¾öU(ku©░)┼┘żŌŲ│Ų■żĘż┐ĪŻ

╝ęµ^ż╚│¶╝ńż╬ŠW(w©Żng)│▓ż¼▐k├ūżŪżŁżļżĶż”ż╩╗┼┴╚ż▀ż¼ØŁ═ūżŪżóżļĪŻĖĮ║▀żŽĪó│¶╝ńżžż╬Ū█┼÷ż╚ģ▓ĖĄż╦ż─żżżŲżŽĪó┼÷┤³ŠW(w©Żng)▒ūż╬20%Īó╝ęµ^żžż╬ģ▓ĖĄż╦ż─żżżŲżŽĪóŽó±Tż╬µ£öü▒─Č╚ŠW(w©Żng)▒ūż╬15%ż“╝ęµ^ż╦ź▄Ī╝ź╩ź╣ż╚żĘżŲģ▓ĖĄĪóĘą▒─ŪvżŽ┼÷┤³ŠW(w©Żng)▒ūż╬3%ģ▓ĖĄż╚żĘżŲżżżļĪŻż│ż”żĘżŲĪóStakeholderż╚ŠW(w©Żng)▒ūż“╣ń├ūżĄż╗żļöĄ(sh©┤)Ė■żŪżżżļĪŻ

ż▐ż┐Īó2000ŃQż╦żŽŲD─∙╠“▓±ż╬├µż╦╗žć@░čµ^▓±ż“└▀ÅøĪóŲD─∙╠“ż╚┬Õ╔ĮŲD─∙╠“ż“╗žć@░čµ^▓±żŪ┬ō(li©ón)╣═żĘżŲżżżļĪŻķL│░żŪżŽ┼÷ż┐żĻØiż╬ÅBż└ż¼ĪóŲ³╦▄żŽ┬Õ╔ĮŲD─∙╠“ż¼»éżßżŲżżż»ż│ż╚ż¼¾Hż»Īó»é─ĻźūźĒź╗ź╣ż¼╔įæz£½żŪżóżļĪŻĪų▓±╝꿎├»ż╬żŌż╬Īūż╚żżż”┼└żŪĪó│¶╝░▓±╝ężŪżóżļĖ┬żĻĪó│¶╝ńż╬żŌż╬żŪżóżĻĪóĘą▒─Ūvż╬żŌż╬żŪżŽż╩żżż╚żżż”▐k└■ż“▓ĶżĘż┐ĪŻĘą▒─ŪvżŽĘą▒─ż╚żżż”ćĶ┼└żŪäh▓┴żĄżņżļŖõż╦╬®ż─żŌż╬żŪżóżļĪŻ▓±╝꿎│¶╝ńż╬ż┐żßż╦żóżļż╚żżż”ż│ż╚ż╦Ų▒┴TżĘż╩żż╝ęµ^ż¼żżżļż½żŌżĘżņż╩żżż¼ĪóĘą▒─Ūvż╬ż┐żßż╬▓±╝ęż╚żżż”ż╬żŽĪó╔įŲ®£½ż╩ŗ╩¼ż¼¾HżżĪŻż│ż”żĘż┐╗▄║÷ż╦żĶż├żŲĪóķL│░ż╬Ė▄Ąężõ“£Č╚µ^ż½żķĪó╩└╝ężžż╬┐«═Ļ┤žĘĖż“╣Į├█ż╣żļż│ż╚ż╦±Tżėż─żżż┐ĪŻ

╚ŠŲ│öüŠÅČ╚ż╬╩č▓Į

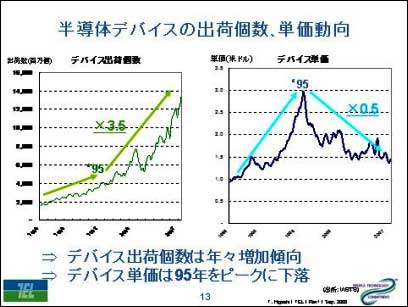

ź░źĒĪ╝źąźĻź╝Ī╝źĘźńź¾ż╚żżż”ż╚Īó▓żä▌ż“├µ┐┤ż╦Ė½ż┐ź░źĒĪ╝źąźĻź╝Ī╝źĘźńź¾ż╚żżż”ż╬ż¼║Żż▐żŪż╬╬«żņżŪżóżļĪŻ95ŃQ░╩æTĪóźŪźąźżź╣ż╬Įą▓┘Ė─┐¶żŽŚ„╗\żĘżŲżŁż┐ż¼Īó├▒▓┴żŽ95ŃQ░╩æTĪó╚Šžō(f©┤)żĘżŲżżżļĪŻ├▒▓┴ż¼═Ņż┴ż╩ż¼żķĪóźŪźąźżź╣ż╬Įą▓┘┐¶ż¼╗\ż©żŲżżżļĪŻŲ▒╗■ż╦╚∙║┘▓Įż╦Ė■ż▒ż┐│½╚»żŽĄ┘ż▀ż╩ż»¶öżżżŲżżżļĪŻ

ĖĮ║▀żŽĪó½@ČŌ┼¬ż╦ĖʿʿżėXČĘż╦żóżļĪŻ90nmż╚32nmż“╚µż┘żļż╚Ė”ē|│½╚»õJż¼2.4Ū▄Īó└▀×ó┼Ļ½@ż¼2.1Ū▄ż╚ż╩żĻĪóŠ»┐¶ż╬┤ļČ╚żĘż½×┤▒■żŪżŁż╩ż»ż╩ż├żŲżżżļĪŻ

▐köĄ(sh©┤)żŪĪóäóÅø▌xŠņż╬70%żŽźóźĖźóĘ„ż╦źĘźšź╚żĘżŲżżżļĪŻż╔ż╬├Ž░ĶżŪ┼Ļ½@ż¼┘M(f©©i)¶öżĄżņżŲżżżļż╬ż½ż“Ė½żļż╚ĪóźóźĖźóż¼Įj(lu©░)żŁż»ż╩ż├żŲżżżļż│ż╚ż¼ż’ż½żļĪŻ

źŪźąźżź╣źßĪ╝ź½Ī╝ż╬æų░╠źķźżź¾źŁź¾ź░żŪżŽĪóĮj(lu©░)Ę┐┼Ļ½@ż“┘M(f©©i)¶öżĘżŲżżżļźßĪ╝ź½Ī╝ż╬ż█ż½ĪóźšźĪźųźķźżź╚Ę┐źŌźŪźļż¼╗\▓├żĘĪ󿥿ķż╦Īó║ŪŖZżŽźšźĪźųźņź╣ż¼╚ŠŲ│öüźßĪ╝ź½Ī╝ż╬źķź¾źŁź¾ź░ż╦±śŲ¼żĘżŲżżżļĪŻ

└▀×ó┼Ļ½@żŪżŽĪó90ŃQ┬ÕżŽŲ³╦▄ż¼╬┤örżĘżŲżżż┐ĪŻ95ŃQżŽä▌╣±ż╬źĒźĖź├ź»źßĪ╝ź½Ī╝Īó▄f╣±ż╬źßźŌźĻĪ╝źßĪ╝ź½Ī╝ż¼±śŲ¼żĘĪó2000ŃQż╦Ų■żļż╚±śŽčż╬źšźĪź¾ź└źĻż¼Šå└«─╣żĘż┐ĪŻżĮżĘżŲĪóĖĮ║▀2008ŃQĪóźóźĖźóźßĪ╝ź½Ī╝żž╬╠ŠÅĄ“┼└ż¼źĘźšź╚żĘżŲżżżļĪŻ

żĄżķż╦Īó╚ŠŲ│öüźßĪ╝ź½Ī╝ż╚äóÅøźßĪ╝ź½Ī╝ż╬╠“│õż╦ż─żżżŲżŌĮj(lu©░)żŁż╩╩č▓Įż¼Ė½żķżņżļĪŻ

90nmżŪżŽĪó┘J┘TČ\Įčż¼8│õĪó┐ĘČ\Įčż¼2│õżŪżóż├ż┐ż╬ż¼Īó32nmżŽ┘J┘TČ\Įčż¼2│õĪó┐ĘČ\Įčż¼8│õż╚Ąš┼ŠżĘż┐ĪŻźŪźąźżź╣źßĪ╝ź½Ī╝żŽĪóźóĪ╝źŁźŲź»ź┴źŃĪóźĮźšź╚ź”ź©źóż╩ż╔ż╦źĻźĮĪ╝ź╣ż“ĮĖ├µżĘżŲżżżļĪŻ▐köĄ(sh©┤)żŪźūźĒź╗ź╣Č\Į迎äóÅøŖõż╦źĘźšź╚żĘżŲżżżļĪŻż│żņż╦╚╝żżĪó32nmżŪżŽźūźĒź╗ź╣│½╚»żŽäóÅøźßĪ╝ź½Ī╝ż╬╠“│õż¼8│õż╚ż╩żļż╚IBMż╬öĄ(sh©┤)ż¼ÅBżĄżņż┐ż¼Īó╝┬║▌ĪóĖĮ╝┬ż╚żĘżŲżĮż╬ėX▌åż¼ÅŚżŁżŲżżżļĪŻ

äóÅøźßĪ╝ź½Ī╝ż╬ź╚ź├źūźķź¾źŁź¾ź░ż“Ė½żļż╚Ų³╦▄źßĪ╝ź½Ī╝żŽ░╩Øiż╚╩čż’ż├żŲżżż╩żżĪŻŲ³╦▄żŽ×æļ]ż╚żżż”ćĶ┼└żŪż▀żļż╚┤Ķ─źż├żŲżżżļĪŻŲ³╦▄żŽ×æļ]ż¼įu┴Tż╩░c╠öżŪżóżļĪŻż│żņżŽ║Ó╬┴żŌŲ▒══żŪżóżļĪŻżĘż½żĘŲ▒╗■ż╦Īó│½╚»┼Ļ½@ż╩ż╔żŪĪó½@ČŌż¼ØŁ═ūż╚ż╩ż├żŲżżżļż│ż╚ż½żķ▓╔žé▓Įż¼┐╩ż¾żŪżżżļĪŻ

┼ņ»Bź©źņź»ź╚źĒź¾ż╬└«─╣ż╦Ė■ż▒ż┐ŲDżĻ┴╚ż▀

ź░źĒĪ╝źąźĻź╝Ī╝źĘźńź¾ż╦ż╔ż”ŲDżĻ┴╚żÓż½ĪŻ├▒Ų╚żŪżŽžMżĘżżĪŻ╦─Įj(lu©░)ż╩┼Ļ½@Īó│½╚»ż╬źĻźĮĪ╝ź╣ż╩ż╔└ż─c┼¬ż╩ē”╬üż“±TĮĖżĘżŲżżż½ż╩ż▒żņżąż╩żķż╩żżĪŻ

┼ņ»Bź©źņź»ź╚źĒź¾żŽĪ󟬟ļźąź╦Ī╝ż╬IBMżõĪó┬Šż╬äóÅøźßĪ╝ź½Ī╝ż╚Č”Ų▒żŪĪó╝Ī└ż┬Õż╬äóÅøż“│½╚»żĘżŲżżżļĪŻż▐ż┐ĪóIMECĪóSEMATECHĪó┼ņĒ×Įj(lu©░)│žĪó»B┼įĮj(lu©░)│žĪóźĒĪ╝źÓż╩ż╔ż╚Č”Ų▒│½╚»ż“╣įż├żŲżżżļĪŻ“£═ĶżŽ└Ķ├╝┼¬ż╩Ė▄Ąę1╝ężŌżĘż»żŽ2╝ęż╚äóÅø│½╚»ż“╣įż├żŲżżż»ż│ż╚ż¼╝ńżŪżóż├ż┐ż¼ĪóĖĮ║▀żŽżĮżņż└ż▒żŪżŽż╣ż▐ż╩ż»ż╩ż├żŲżżżļĪŻäóÅøźßĪ╝ź½Ī╝ż¼├µ┐┤ż╦ż╩ż├żŲĪóĘQöĄ(sh©┤)ĀCż╚Č©╬üżĘż╩ż¼żķĪó│½╚»╬üż“╣ŌżßżŲżżż»ż│ż╚ż¼ØŁ═ūż╚ż╩ż├żŲżżżļĪŻżĮż╬┴T╠ŻżŪĪóĖ▄ĄęĪó░█Č╚┬Š╝ęĪóĮj(lu©░)│žĪó╣±▓╚źūźĒźĖź¦ź»ź╚Īóź│ź¾źĮĪ╝źĘźóźÓĪó║Ó╬┴źßĪ╝ź½Ī╝ĪóŲ▒Č╚┬Š╝ęż╩ż╔ż╚└’ŠS┼¬ż╩ź│źķź▄źņĪ╝źĘźńź¾ż╬·t│½ż¼ØŁ═ūż╚ż╩żļĪŻ

Ų▒╗■ż╦×æļ]ż╚żżż”ćĶ┼└żŪ╣═ż©żļż╚ĪóŲ▒Č╚ż╬Ēö╣ń┤ļČ╚żŽĪóźóźĖźóż╦Įj(lu©░)żŁż»źĘźšź╚żĘżŲżżżļĪŻ┼ņ»Bź©źņź»ź╚źĒź¾żŽż╔ż”ż╣żļż½ĪŻŲ³╦▄×æļ]Č╚ż╬äėż▀ż“Ö┌ż½żĘżŲĪóŲ³╦▄żŪź│źóż╬Č\Įčż“?y©żn)æļ]żĘżŲżżż»ż│ż╚ż“Ū░Ų¼ż╦ÅøżżżŲżżżļĪŻŲ³╦▄żŽ×æļ]ż“─_£åż╣żļ╩Ė▓Įż“Ęeż├żŲżżżļĪŻ

ż└ż¼żĮżņż└ż▒żŪżŽżżż▒ż╩żżĪŻä▌╣±żŽĘ╩Ążż╬╩čŲ░ż╦╣ńż’ż╗żŲĪó╝ęµ^ż“└┌żĻ╝╬żŲżļż╩ż╔źšźņźŁźĘźųźļż╦×┤▒■żĘżŲżżż├ż┐ĪŻ▐kĖ½Īó┐═°PõJż¼╣ŌżżżĶż”ż╦żŌĖ½ż©żļż¼Īó─Ńź│ź╣ź╚ż╬┐”¹|żŌżóż├ż┐ĪŻŲ³╦▄ż╬Šņ╣ńżŽĪó┐═║ÓŪ╔Ė»Īó│░ÅRż╩ż╔ż“żšż¾ż└ż¾ż╦╗╚żżż╩ż¼żķĪóĖĮ║▀ż▐żŪżõż├żŲżŁż┐ĪŻżĘż½żĘĪó║ŻĖÕĪóżĮżņż└ż▒żŪĪóźóźĖźóż╦×┤Ń^żĘżŲżżż▒żļż└żĒż”ż½ĪŻ╣Ō└Łē”Ī”╣Ōēä䮿╩ż╔ź│źóČ\Įčż“Ė½Č╦żßĪóź│źóż╬ŗ╩¼żŽŲ³╦▄żŪ│½╚»żĘĪó×æļ]żĘżŲżżż»ĪŻ

└«─╣żžż╬źŁĪ╝ź’Ī╝ź╔

└«─╣ż╣żļż┐żßż╬źŁĪ╝ź’Ī╝ź╔żŽĪó1Ī╦InnovationĪĪ2Ī╦CollaborationĪĪ3Ī╦Global OperationżŪżóżļĪŻżĄżķż╦Īó┐┐ż╬×æļ]╬üż“┐╚ż╦ż─ż▒żļż┐żßż╦ĪóŲ³╦▄ż╬×æļ]╬üż“äė▓ĮżĘĪóźóźĖźóż╚Ēö┴ĶżĘĪóźóźĖźóż╚Č©╬üżĘż╩ż¼żķźĻĪ╝ź└Ī╝źĘź├źūż“ż╚ż├żŲżõż├żŲżżż½ż╩ż▒żņżąż╩żķż╩żżĪŻ